劃重點

★ 事實上,體感溫度也會受到濕度、風速等因素的影響。

★ 南方的建筑設計很少考慮保暖,而南方濕度高,體感溫度自然很低。

★ 為了保暖,空調和加熱器是兩種利器,除了密封門窗縫外,還可以防止熱量流失。

就在這幾天,寒潮一路南下,襲擊了廣東!猝不及防的南方網友紛紛吐槽:“寒冷讓人年輕,樓下60多歲的保安都凍得像孫子一樣。”

不得不說,這波寒流真的很厲害。他們從北到南橫掃整個中國地圖,將0度等溫線推向廣東北部,位于亞熱帶的廣州和深圳的最高氣溫也降到了個位數。剛才被稱為“今天下午穿短袖拖鞋”的廣州朋友,現在都轉而號召“一起穿長褲”。

冷卻和降雨不是一般的冷。| 圖蟲創意

氣象部門表示,當地氣溫從26日至27日急劇下降,并伴有強風和降雨。感覺很冷。請注意添加衣服和被子。直到29日,氣溫仍將保持在較低水平,直到30日以后才會顯著上升。

在氣象部門的預警中,提到了“感冒”,也就是說,我們感覺到的溫度實際上與實際溫度有很大的不同。那么,是什么導致了這種差異呢?

01

感冒不僅僅是因為天氣冷

雖然體感溫度本身并不深刻,但由于影響因素太多,不同的位置、季節、場所大小、形狀、通風條件、墻體厚度、外部陽光條件等,加上個人身體質量不同,體感溫度會有明顯的差異。

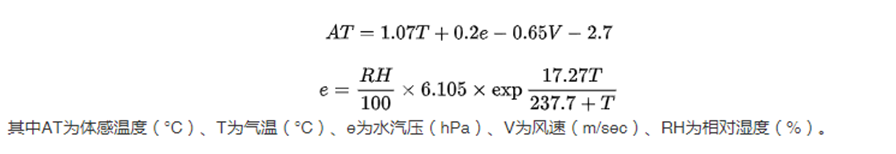

然而,學術界仍然發明了一系列半定量的方法來描述體溫。在較高的溫度范圍內(>在10℃內,我們可以結合風速和濕度來修正溫度,從而獲得體溫。計算體溫的公式如圖所示:

不懂?別擔心,馬上回答你的問題。| 編者制圖

風速越高,風能從體表帶走的熱量越多,體感溫度明顯降低。當濕度升高時,皮膚表面的水分蒸發受到抑制,體感溫度也會升高。因此,即使南方夏季溫度相同,高濕度顯然比北方更熱。所謂的“桑拿天”可以用濕度對體溫的影響來解釋。

“桑拿天”也是荷葉綠的時候。| 圖蟲創意

然而,細心的讀者可能會意識到南方冬季濕度不小的問題。為什么人體不覺得更熱,而是更冷?事實上,濕度對體溫的影響非常復雜,上述結論僅限于高溫(>10℃)。

當冬季氣溫較低時,人體溫度高于環境溫度,人體會向外散熱。因為水比空氣更能傳熱,人體的熱量通過夾雜在衣服上的“水”不斷傳熱。因此,冬季相對濕度越高(水蒸氣越多),散熱越多,感覺越冷,稱為濕冷。

說白了,濕度高,夏天更容易讓人感覺更熱,冬天更冷。

02

悲慘的是,南方的房子不太考慮保暖

除濕度外,室內體感溫度還與墻體發出的輻射熱有關。夏季室外溫度高,墻體加熱溫度升高,通過輻射向房間傳熱,體感溫度可能高于實際溫度。冬季室外溫度低,墻體冷卻溫度降低,體感溫度可能低于實際溫度。

然而,房屋的隔熱性很難準確定量。根據經驗,在封閉的房間里,溫度、濕度和墻壁輻射熱對體溫的影響約為40%、20%和40%,可見輻射熱的作用不容忽視。

但在冬天,影響體溫的主要作用實際上是氣密性。一旦室內外產生大量的空氣自由流動間隙,不僅會形成寒風,還會促進室內外空氣的熱對流,從而加速熱量的流失。在這樣一個通風的房間里,體溫明顯低于實際溫度。

冬天很少考慮廣州的建筑設計。| 圖蟲創意

中國南方的建筑,尤其是廣東等亞熱帶地區,在建設過程中很少考慮冬季的保暖效果,暴露出寒潮面前保溫能力不足、氣密性差的特點。此外,單層玻璃廣泛應用于南方地區。一旦外部溫度急劇下降,玻璃將率先冷卻,使房間內的熱量以輻射的形式散落到房子外面。更何況南方冬天的室內動頻800、對于90%的相對濕度,體感溫度很容易明顯低于實際溫度。

03

如何應對南方的寒潮?

在廣東,像北方一樣,集中供暖、加厚墻壁、使用雙層玻璃和鋪設隔熱瓦顯然不是三言兩語就能做到的。那么,南方的朋友們如何渡過當前艱難的寒流呢?

首先,空調當然是南方對抗寒冷的最終武器之一。空調可以通過熱對流提高溫度,同時還具有除濕效果。呆在空調房里,你的身體自然會感到溫暖。

空調沒有加熱功能?試試加熱器。| 圖蟲創意

然而,廣東的許多空調可能根本沒有加熱功能。在這種情況下,準備一個小加熱器是非常必要的。目前,各種“小太陽”通過安裝反射罩等方式,具有較高的電能利用效率和定向效果,使用下降。但別忘了,在使用電加熱器時也要注意安全。

其次,如有必要,可在門縫等處貼上密封條。夏季可防止空調空氣溢出,冬季可防止外部冷空氣進入。不要低估連接房屋內外的孔隙。窗戶是熱量損失最嚴重的環節。晚上,當人們在房子里時,他們應該及時拉開窗簾。窗簾不僅能阻擋窗縫內的冷空氣,還能防止空調吹出的熱空氣被玻璃冷卻。

總之,我們不僅可以通過添加衣服來防御,還可以靈活地使用現代的東西,如空調和加熱器。躲在層層保暖措施后面,寒潮不足以害怕。

作者 | 李 瑞 大阪大學物理學博士

審核 | 艾婉秀 國家氣候中心氣候服務室首席專家 研究員

編輯 | 江 帆

責編 | 丁 崝

本文由“科學辟謠平臺”組成(ID:Science_Facts)產品,轉載請注明出處。

本文來自版權圖庫的圖片,未經授權轉載。