明朝的督撫制度是怎么產(chǎn)生的?設(shè)立督撫制度是為了什么?感興趣的讀者可以跟著小編一起看一看。

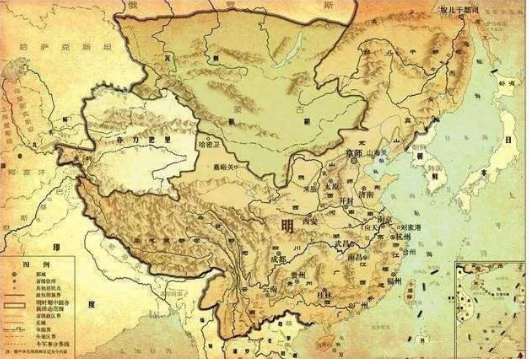

自古以來,中國的封建王朝就一直都在致力于加強中央集權(quán),因為封建統(tǒng)治者清楚的知道,集權(quán)制的王朝才能實現(xiàn)真正的長治久安,否則就會為國家?guī)頍o限的災(zāi)禍。不管是秦朝實行的郡縣制、漢朝的推恩令、元朝的行省制以及明朝的地方三司制度都是這一思想的體現(xiàn)。但中央集權(quán)加強的同時,勢必也會造成地方管理出現(xiàn)運轉(zhuǎn)時效呆滯等情況出現(xiàn),為了解決這一問題,明朝的督撫制度就這樣應(yīng)運而生了。

督撫由臨時派遣到常設(shè)職務(wù)的轉(zhuǎn)變

督撫是總督與巡撫的合稱,最早出現(xiàn)于明朝洪武年間,朱元璋命皇太子朱標(biāo)巡撫陜西,這個時候巡撫也還只是臨時性派遣工作。

明朝巡撫官職正式成為常態(tài)開始于洪熙年間。

“洪熙初,命廣西布政使周干巡視江南、浙江,還朝后復(fù)命廣西按察使熊概為大理寺卿,同四川參政巡撫江南及浙江地方。熊概在江浙六個年頭之久,不似以前的廷臣巡撫地方,事畢即復(fù)命。熊概還朝后,不到半年,宣宗即遣六侍郎往江南等地巡撫。此后江南巡撫定設(shè)不革。”

從督撫設(shè)置的時間上來看,督撫的設(shè)立經(jīng)歷了從非常態(tài)到常態(tài)化的一個過程,期間經(jīng)常出現(xiàn)罷設(shè)的情況,而罷設(shè)的情況又主要分為兩種:

一是朝廷認為廷臣巡撫地方是為解決地方大事采取的臨時性措施,所以工作完成就還朝交差;

二是宦官干政,蠱惑皇帝,將巡撫撤回。

天順、正德年間,盡管督撫屢有罷設(shè),但由于督撫本身具有不可替代的中央銜接地方行政職能,最終在嘉靖年間成為了一種常設(shè)職務(wù)。

“嘉靖三十三年三月,令各處總督巡撫不拘邊腹遠近,凡遇升遷、丁憂去任者,俱一體候代,不得擅離。”

從設(shè)置督撫的地域看,這個涉及的地區(qū)是迅速擴大的。宣德五年時設(shè)置的巡撫只有六名。此后陸續(xù)增設(shè),到了正統(tǒng)年間,全國十三布政司、兩京、九邊都已全部設(shè)置巡撫。

而“總督”之名始于正統(tǒng)六年王驥以兵部尚書總督軍務(wù),節(jié)制各總兵官,出征麓川思任發(fā)。景泰二年又設(shè)立漕運總督。此后,兩廣、九邊等地繼續(xù)設(shè)立總督,至嘉靖年間也成為常態(tài)。

我們可以看到,此時的地方督撫,已然不再是解決突發(fā)事件的非常態(tài)職務(wù),而是正式成為了明朝政治結(jié)構(gòu)中的常態(tài)化職務(wù)。

二、督撫制度的特點以及之間的職級關(guān)系

督撫出任的資格及加銜制度

在明朝,督撫只是一種外放官職,其品級與俸祿按出任者原來的品級與俸祿來定。

擔(dān)任巡撫人員的構(gòu)成來看出任資格

據(jù)吳廷燮《明督撫年表》的記載統(tǒng)計可知,出任巡撫的官員,在宣德至天順年間主要為廷臣擔(dān)任。正統(tǒng)年間開始陸續(xù)有部分地方官員出任這個職務(wù),成化之后,除了明末天啟和崇禎年間以外,地方官擔(dān)任督撫的人員占了大多數(shù)。就整個明朝擔(dān)任督撫的官員數(shù)據(jù)來看,地方官占了52%,廷臣占了48%,而布政使出身擔(dān)任督撫的官員占了約34%,居各官職之首。

由于明朝地方的最高行政長官就是布政使,因此,巡撫就成了布政使們向更高一級官職進階的必經(jīng)之路,也成了他們進入廷臣行列的機會。

擔(dān)任總督人員的構(gòu)成看出任資格

出任總督的官員絕大多數(shù)是廷臣。出任者中,廷臣占94%,地方官僅有6%。因此,出任總督的官員地位比巡撫來的更高。

由于督撫的主要職責(zé)是以中央的意志調(diào)動地方,為了使外放的督撫能夠更好的震懾地方,自景泰四年開始,明朝規(guī)定凡是出任督撫職務(wù)者,都在原有官階的基礎(chǔ)上增加督察院官銜,到了嘉靖年間更是為督撫加上兵部銜,通常為兵部右侍郎等等。

督撫的推舉與考核

據(jù)《明史-選舉制》記載,督撫出任有廷臣會推“九卿共之,吏部主之。”督撫三年一次的考核由吏部執(zhí)行。并且每六年參加一次京察。

督撫的部屬

明朝督撫原本沒有規(guī)定配備佐貳官,只有幾名令吏、典吏協(xié)助日常工作。到了嘉靖、隆慶年間,督撫大多有了直接指揮的標(biāo)兵,這主要是加了兵部銜所帶來的好處。手下也逐漸開始有了游擊將軍、坐營官、把總等武將來管理標(biāo)兵,傳布號令。

明朝中期,督撫甚至以及開始可以自辟參佐,開置幕府。如嘉靖三十三年,南京兵部尚書張經(jīng)總督浙、福、南畿軍務(wù),嘉靖“敕令節(jié)制天下之半,便宜從事,開府置幕,自辟參佐。”

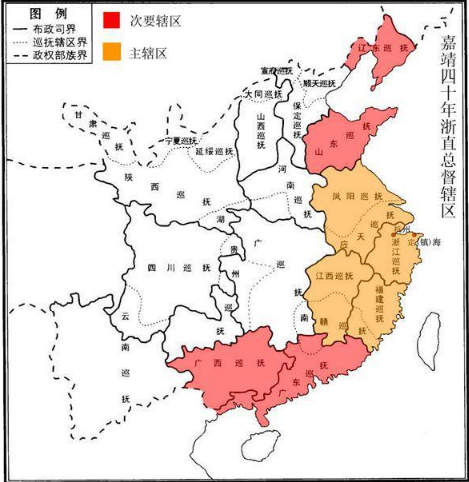

督撫的轄區(qū)及督撫關(guān)系

督撫的轄區(qū)與明朝的行政區(qū)劃不一定一致。

有的一省設(shè)一巡撫,有的一省設(shè)多個巡撫。有明一代,巡撫很少有管轄兩省及兩省以上的。管轄過兩省的,也只有兩例,即宣德年間任山西、河南巡撫的于謙和天順年間任兩廣巡撫的葉盛。

而總督的轄區(qū)就比巡撫大得多了,一般為兩省或兩省以上。一般臨時設(shè)置的總督,所轄范圍大多為三到四個省,并會隨著軍事形勢的變化而改變。到了明朝末年,為了應(yīng)付農(nóng)民起義,總督的轄區(qū)越來越大,最大的時候甚至轄制了大半個明朝的行政區(qū)域。

這樣一來,必然會出現(xiàn)督撫并存的情況,所以明朝也對這兩個外放職務(wù)的高低級別做了規(guī)定。凡在督撫并存的區(qū)域,巡撫低于總督,聽總督節(jié)制。如薊遼、宣大、山西總督,俱節(jié)制三地巡撫,陜西三邊總督,節(jié)制寧夏、甘肅、延綏、鄖陽四巡撫。

三、督撫的職責(zé)與權(quán)力

督撫的權(quán)力受之于皇帝,其職權(quán)范圍在敕書中皆有說明。內(nèi)容包括行政、軍事、監(jiān)察等。

其中,巡撫主要在處理民政上救災(zāi)、賑濟、水利、賦役征收的權(quán)力,并在處理這些事務(wù)同時時具有一定的自主權(quán),兼具處理地方民事訴訟的權(quán)力。

總督則更加側(cè)重于軍事統(tǒng)御工作,除兼任巡撫者外,很少涉及具體的地方事務(wù)管理工作。

督撫的另一項重要職權(quán)就是監(jiān)察。

宣德年間,宣宗命各處巡撫侍郎同巡按御史考察地方官、郡縣官。這是巡撫擁有考察地方官權(quán)力的開始。自景泰四年開始,督撫俱帶有督察院的憲銜,成了朝廷的耳目風(fēng)憲官,名副其實的具有對地方官員的監(jiān)察權(quán)。

其中,對藩王的監(jiān)察也是巡撫的職權(quán)之一。若不及時和如實上報藩王的違法行為,巡撫要被處以失職罪。如正統(tǒng)三年,湖廣巡撫吳政對遼王的不法行為隱匿不報,被錦衣衛(wèi)直接下衛(wèi)獄。同時,對武將的考察,也是督撫的職權(quán)之一。

“督撫帶風(fēng)憲之銜,不獨地方利弊可言,即朝廷大政無不可入告。”

督撫在軍事方面的職權(quán)包括領(lǐng)兵權(quán)、指揮權(quán)及后勤供應(yīng)。有關(guān)后勤供應(yīng)方面的職權(quán)起源較早。宣德、正統(tǒng)年間,于謙巡撫河南、山西時就曾處理過將領(lǐng)奴役軍士耕種武將私田的案件。后來,在總督的職權(quán)中,都有兼理糧餉一項,到明朝中后期,后勤供應(yīng)事務(wù)則大多由巡撫承擔(dān)。

而巡撫的實際領(lǐng)兵權(quán)大概始于成化年間。當(dāng)時,王越巡撫大同、宣府,曾經(jīng)三次總督軍務(wù)打敗蒙古對河套的侵襲。《明史-王越傳》評論說:“初,文臣視師者,率從大軍后,出號令行賞罰而已。越始多選跳蕩士為腹心將,親與寇搏,又以間戰(zhàn)敵,累重邀劫之,或剪其零騎,用是數(shù)有功。”

從督撫的軍事指揮權(quán)來說,總督是一個鎮(zhèn)戍區(qū)最高軍政長官。因此,巡撫與總兵俱聽節(jié)制。成化十年設(shè)立陜西三邊總制,“總兵、巡撫而下并聽節(jié)制。”這是首次明確規(guī)定總督與巡撫、總兵之間的關(guān)系。巡撫可以節(jié)制副總兵及以下的將領(lǐng),與總兵的地位相當(dāng)。以后這就成了一條定例推行于其他地方。

嘉靖三十四年,為了有效地防御倭寇在東南沿海的侵擾,明確劃分了督撫、總兵以及地方的職權(quán)。

“總督主征集官兵,指授方略;巡撫主督理軍務(wù),措置糧餉;總兵主設(shè)法教練,身親戰(zhàn)陣;至于有司,責(zé)任保安地方,固守城隍。”

四、督撫制度帶來的利與弊

我們可以看到,其實明朝督撫制度的設(shè)立,對于封建王朝的統(tǒng)治來講,起到了兩個方面的作用。

首先,督撫的設(shè)置補充了明朝國家管理機構(gòu)的空檔,有效提升了政府機構(gòu)的應(yīng)變能力

政務(wù)方面,明朝最高一級的地方行政區(qū)劃是承宣布政使司,習(xí)慣上稱為省。

省級設(shè)有三司,布政司、按察司及都指揮司,分管行政、監(jiān)察、司法與軍事,三司互不統(tǒng)屬,各自受中央垂直管理。地方凡是有重大事件發(fā)生,都必須由三司召開聯(lián)席會議,請示中央,然后才能采取相應(yīng)的行動。

這種行政決策與施行的方式,在當(dāng)時的通訊條件下,對于時效要求較低的事務(wù)來說,勉強能夠解決。但對時效要求較高的軍事問題,則會帶來嚴重的信息滯后危機,容易造成負面影響擴大。

最突出的例子就是成化年間在閩贛交界的汀州與贛州地區(qū)發(fā)生的農(nóng)民起義,一開始僅是小規(guī)模的騷亂反抗活動,后來由于兩省地方三司互相推諉,未在萌芽中解決問題,最終釀成波及四省的大動亂。

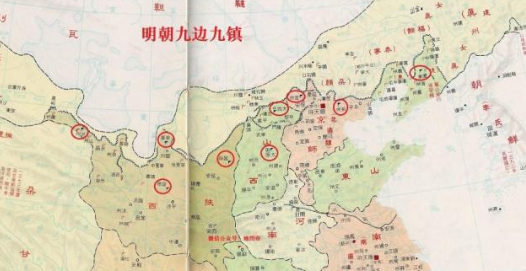

而在軍務(wù)方面,明朝在全國共設(shè)有十五個都指揮使司處理地方軍務(wù),其下轄各地方衛(wèi)所。與中央的五軍都督府一起構(gòu)成了一個以都督、都指揮使至總旗、小旗的軍事體系。

這個體系的職能在于蓄兵,包括訓(xùn)練士卒、管理屯田和人事行政,也就是衛(wèi)所制。這個體系中的衛(wèi)所軍官是無權(quán)指揮軍隊進行軍事行動的。

而能夠統(tǒng)兵作戰(zhàn)的則是總兵、副總兵、參將、游擊、把總這些統(tǒng)兵將領(lǐng)。衛(wèi)所的將領(lǐng)只有獲得統(tǒng)兵頭銜,才能擁有領(lǐng)兵作戰(zhàn)的權(quán)力,而這種權(quán)力則必須經(jīng)過兵部由皇帝授予。

明朝在一些軍事重地一般會設(shè)有鎮(zhèn)戍區(qū),在這里軍事架構(gòu)會相對完善,可以及時應(yīng)對當(dāng)?shù)氐能妱?wù)。但這種軍事鎮(zhèn)戍區(qū),由于成本及避免唐末藩鎮(zhèn)的情況出現(xiàn),所以也并未在全國各地都建立。因此,在無鎮(zhèn)戍區(qū)的省份,一旦有大的軍事情況出現(xiàn),地方三司必須請示朝廷,然后等待朝廷派出大軍來解決。

這樣做,不僅浪費時間,還平白增加國家的財政負擔(dān),并不能及時有效的解決地方出現(xiàn)的軍事問題。但督撫設(shè)置后,情況就有了極大的改觀。由于督撫在地方擁有便宜行事的權(quán)力,在地方事務(wù)的處理上顯得更加靈活。可以將以往的決策與行動解決的過程時間大大縮短,極大的提高了地方政府的應(yīng)變能力。

如正德年間,江西寧王叛亂,南贛巡撫王守仁以其便宜從事的權(quán)力和卓越的才能,依靠自己轄區(qū)的兵力,在短短三十五天的時間里,將聲勢浩大的寧王叛亂給予平息。而自稱威武大將軍的正德皇帝所率領(lǐng)的平叛大軍,直到王守仁平定叛亂時才趕到南昌。如果依靠明朝中樞派大軍平叛,在這三十多天的時間里,寧王的叛亂估計已經(jīng)波及整個江南,而不是被王守仁給扼殺在江西一省境內(nèi)了。

又因為省與省之間,鎮(zhèn)與鎮(zhèn)之間都是平級關(guān)系,誰也無權(quán)管制誰。因此,但凡是涉及到兩省、兩鎮(zhèn)或數(shù)省、數(shù)鎮(zhèn)的事務(wù),往往都需要相互之間進行配合并及時協(xié)作,否則極有可能因為地方利益等原因而使得問題的解決不順暢,以致貽誤大事。

如兩廣總督的設(shè)立就是一個案例催生的產(chǎn)物。景泰年間,“潯、梧瑤亂”,總兵董興、武毅推諉不任事。兵部尚書于謙請以翁信、陳旺易之,并在兩省各設(shè)巡撫并特遣韓雍為兩廣總督。后來韓雍丁憂,撤除兩廣總督。但到了次年兩廣民亂再起,于是明朝再次啟用韓雍為兩廣總督,后來形成定例。

在管理級別方面,總督與巡撫的權(quán)力在三司、總兵之上。這樣一來,督撫就可以居于地方政府之上,協(xié)調(diào)各部門、各地方政府的關(guān)系,使其步調(diào)一致,同心協(xié)力,減少相互摩擦和扯皮,能夠以較高的效率處理地方事務(wù)。

由于督撫皆受命于天子,是皇帝的欽差,可以便宜從事。同時還被授予令旗令牌,握有生殺予奪的權(quán)柄。在地方事務(wù)上,由于督撫擁有較三司官員更多的決策權(quán),因此可以進行一些政治上的革新。如周枕在江南興利除弊,曾遭到一些官員的反對,依靠皇權(quán)的支持才在江南頂住了地方勢力的壓力,干了二十多年。周枕的前任熊概,也曾遭彈劾,被指責(zé)為擅權(quán),也因皇權(quán)的護佑而得以無事。

雖然督撫位高權(quán)重,但他們也受到了各方面的制約。因而不至于造成督撫與中央政府相對立的局面,就如唐朝后期的藩鎮(zhèn)亂局一般。

明朝統(tǒng)治者吸取了以往的歷史經(jīng)驗教訓(xùn),在權(quán)力機構(gòu)與官職的設(shè)置中,采取了一套完備的制衡機制。不但在機構(gòu)和官職的設(shè)置中,文武相制,大小相克,而且在官員的任用過程中,也貫徹了制衡的原則。如回避制度規(guī)定,官員任官要回避本籍貫,父子兄弟不得于同一衙門中任職。極大的避免了,在唐朝的藩鎮(zhèn)中,兄終弟及、父死子繼這種情況在明朝出現(xiàn)。

同時,督撫與其他機關(guān)官員權(quán)力的劃分可見督撫權(quán)力被制約的情況。督撫的每項活動,皆受巡按御史的監(jiān)察與制約。并且總督、巡撫、總兵三者,在軍事方面也是相互制約的。總督的職責(zé)在于指揮與調(diào)度,巡撫的職責(zé)在于行政、后勤供應(yīng),總兵的職責(zé)則是帶兵作戰(zhàn),各有職責(zé),在一定的程度上避免了一人專權(quán)的情況出現(xiàn)。

在經(jīng)濟方面,巡撫與布政司也是相互制約的,巡撫并無獨攬一省賦稅征收的權(quán)力。而唐朝藩鎮(zhèn)則“既有其土地,又有其人民,又有其甲兵,又有其財富。”而且兼有觀察使、處置使之類的檢察權(quán)的官職,也常兼任掌握地方行政大權(quán)的刺史之銜,卻沒有一個足以制衡的監(jiān)督力量。

另外,在唐朝,監(jiān)察外官的監(jiān)察御史僅有十五人,而明朝的十三道監(jiān)察御史就多達一百一十人,這是一個龐大的監(jiān)察制衡機構(gòu),時刻關(guān)注著這些外放官員的舉動,有效避免地方脫離朝廷掌控的情況出現(xiàn)。

其次,督撫制度是清理破壞封建統(tǒng)治秩序隱患的有效工具

如何有效地控制武將,對于大一統(tǒng)的中央集權(quán)國家來說,是能否穩(wěn)定是至關(guān)重要的一個問題。唐朝由于節(jié)度使不但擁有重兵,而且掌握了地方的財政與行政大權(quán),最終釀成了藩鎮(zhèn)割據(jù),國家分崩離析的結(jié)局。

宋朝雖然吸取了唐朝的教訓(xùn),將節(jié)度使的權(quán)力進行了分割,實行以文將兵,兵將分離的政策,雖然避免了重蹈唐朝藩鎮(zhèn)割據(jù)覆滅王朝的覆轍,但是也極大的犧牲了國家的軍事實力,最終被蒙元所滅。

明太祖朱元璋在推翻了蒙元的統(tǒng)治之后,鑒于蒙元并未完全被消滅,時刻威脅明朝的現(xiàn)實情況,將北部邊境設(shè)立為九個軍事鎮(zhèn)戍區(qū)-史稱“九邊重鎮(zhèn)”,以公侯伯等勛臣擔(dān)任總兵官與塞王公共同鎮(zhèn)守邊疆。

在其它軍事要地亦是如此,這些地方鎮(zhèn)守武將雖然比唐朝的藩鎮(zhèn)相差甚遠,但仍具有十分重要的影響力,他們往往會以手中的權(quán)勢破壞明朝的正常制度。如軍屯制度是明朝前期軍制衛(wèi)所制的基礎(chǔ)。各地鎮(zhèn)守的中官及武將則采取私役軍士,占種屯田等方式,破壞朱元璋建立的衛(wèi)所制基礎(chǔ)。

宣德、正統(tǒng)年間,派往全國各地的巡撫,其主要任務(wù)就是去處理武將私役軍士,占種屯田的事情。英宗年間,柴車以兵部侍郎參贊甘肅軍務(wù),就曾“稽核屯田豪占者,悉清出之,得六百余頃。”

而對于歷朝歷代一直困擾的土地兼并問題,也是明朝督撫們最為重要的工作。和稽核武將侵占屯田所不同的是,他們所面對的是以文臣為代表的官僚階級,但由于官僚階級作為既得利益集團在大多數(shù)時間里,這項工作的開展并不理想,直到萬歷年間,張居正開始強力推行一條鞭法,相關(guān)督撫從真正將這項工作落實到實處,為明朝清查增加了二點八億畝隱匿納稅的田產(chǎn)。

第三,督撫設(shè)置與中央集權(quán)的君主專制政體息息相關(guān)

督撫的設(shè)置是明朝在高度集權(quán)的君主專制體制下,用來調(diào)節(jié)明朝中央與地方之間關(guān)系所采取的措施。因此,督撫制度就必然擁有封建制度中所必不可免的部分弊病。

由于督撫的權(quán)力受之于皇權(quán)。因此,督撫權(quán)力的大小,甚至生命的安危,隨帝王的好惡而定。帝王對臣下信任之時,大臣得以施展才能,有所作為,如明朝的財政專家周枕,正是得到宣宗的信任,才能在江南擔(dān)任巡撫總督稅糧二十余年。

但一旦失寵于帝王,輕者去職,重者可能罹患殺身之禍。嘉靖年間,曾銑任陜西三邊總督,初為世宗所信,為報君恩,特提出驅(qū)虜出套的計劃。起初世宗十分欣賞曾銑的計劃,但后來權(quán)臣嚴嵩出于打擊政敵夏言的目的,誣陷曾銑謊報軍功、貪瀆軍餉,令世宗對曾銑的態(tài)度直接轉(zhuǎn)變,曾銑這位總督大臣最后竟得了一個大辟的結(jié)果。

結(jié)語

明朝督撫制度的建立,可以說是處于封建社會巔峰時期的明朝,在原有三司管理地方制度已無法適應(yīng)時代發(fā)展所作出的一種嘗試。而這種嘗試無疑填補了朱元璋在加強中央集權(quán)后,中央與地方之間所出現(xiàn)的政治體系空檔。

雖然受制于封建體制的影響,存在一定帝王主觀性產(chǎn)生的弊端。但總的來說,督撫制度改變了地方三司行政制度下事權(quán)分散不相統(tǒng)一的弊病,強化了行政統(tǒng)屬,提高了地方行政機構(gòu)處理政務(wù)的應(yīng)變能力。為地方經(jīng)濟發(fā)展、社會穩(wěn)定、國家統(tǒng)一提供了保證,同時在一定程度上限制了獨立勢力的出現(xiàn),加強了中央集權(quán),較好的協(xié)調(diào)了中央與地方的關(guān)系,極大程度的維護了國家的統(tǒng)一和經(jīng)濟社會的發(fā)展。